本文目录导读:

饵料不闹窝的原因分析

饵料选择不当

- 粘性过强:部分钓友为了追求长时间诱鱼,选择粘性极强的饵料,如超硬的拉饵或散饵,导致饵料在水中不易雾化,鱼群难以察觉。

- 饵料过腥过浓:某些饵料添加了过多腥味或浓烈的鱼饵添加剂,虽然能吸引特定鱼种,但容易掩盖饵料本身的自然诱鱼成分,导致鱼群不感兴趣。

打窝方式错误

- 窝料投放过量:一次性投入过多窝料,导致饵料在底部堆积,形成“死窝”,鱼儿不敢靠近。

- 打窝点不准:没有根据鱼道、水深、流速等因素精准打窝,而是随意投掷,鱼群自然不会聚集。

环境因素干扰

- 水流过急:在急流处打窝,饵料被迅速冲散,无法形成稳定的诱鱼区域。

- 水温过低:冬季水温低,鱼的活性差,饵料的诱鱼效果大打折扣。

饵料存放不当

- 饵料受潮结块:饵料受潮后结块,使用时无法均匀雾化,影响诱鱼效果。

- 饵料过期变质:长期未使用的饵料可能变质,失去诱鱼功能。

鱼情判断失误

- 鱼种不匹配:饵料的成分与目标鱼种的食性不符,鱼群自然不会上钩。

- 鱼口不活跃:如果鱼群处于休眠期或觅食高峰期,即使饵料再好,也难以吸引。

饵料不闹窝的解决方法

选择合适的饵料

- 根据季节调整:春季宜用腥饵,夏季用香饵,秋季用腥香结合饵,冬季用清淡饵。

- 根据鱼种选择:鲫鱼喜腥,鲤鱼喜香,草鱼喜嫩,鲢鳙喜发酵饵,选择针对性饵料,才能事半功倍。

改进打窝技巧

- 少量多次打窝:每次投放少量饵料,反复打窝,形成稳定的诱鱼区。

- 精准定位:利用鱼竿触底、观察鱼泡等方式,找到鱼道或鱼群聚集区,精准打窝。

利用辅助诱鱼工具

- 添加诱鱼剂:在饵料中加入适量诱鱼剂,如虾粉、红虫粉等,增强诱鱼效果。

- 使用窝料添加剂:如“窝料伴侣”、“诱鱼香精”等,提升饵料的吸引力。

调整饵料状态

- 控制饵料粘性:根据水温、流速,调整饵料的软硬程度,确保饵料能在水中自然雾化。

- 制作活饵:使用红虫、小鱼饵等活饵打窝,吸引鱼群聚集。

结合天气和水情

- 选择合适的时间:清晨或傍晚水温适宜,是打窝诱鱼的最佳时机。

- 应对水流:在急流处,使用沉底型饵料,或减少打窝量,避免饵料被冲散。

尝试不同饵料搭配

- 混合使用饵料:将主饵与辅饵混合,如将腥饵与香饵结合,既能吸引鱼群,又能增强诱鱼效果。

- 使用诱鱼素:在打窝时加入诱鱼素,如“螺鲤诱”、“疯钓鲫”等,快速诱鱼。

观察鱼情,灵活调整

- 观察鱼泡:如果打窝后出现鱼泡,说明鱼群已聚集,可适当调整钓组。

- 尝试不同钓点:如果长时间无鱼,可尝试更换钓点,寻找鱼群聚集区。

保持饵料新鲜

- 及时更换饵料:使用前检查饵料状态,避免使用结块或变质的饵料。

- 密封保存:未使用的饵料应密封保存,防止受潮或变质。

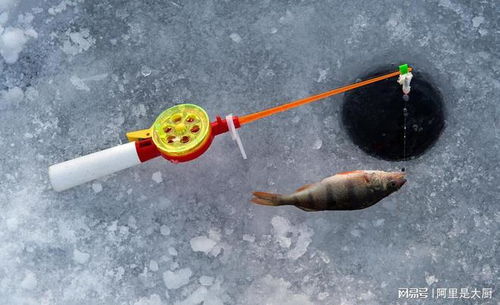

使用专业打窝设备

- 电动打窝器:使用电动打窝器精准控制打窝量,避免浪费。

- 打窝船:在大水面钓鱼时,使用打窝船精准投放窝料。

耐心等待,静观其变

- 不要频繁提竿:饵料不闹窝时,不要频繁提竿,以免惊跑鱼群。

- 保持安静:减少噪音,保持环境安静,让鱼群自然聚集。

饵料不闹窝看似是饵料的问题,实则涉及饵料选择、打窝技巧、环境因素、鱼情判断等多个方面,只有综合考虑这些因素,才能真正解决饵料不闹窝的难题,钓鱼是一项需要耐心和技巧的活动,只有不断学习和实践,才能在鱼塘中游刃有余,收获满满。