钓鱼,自古以来便是文人雅士闲暇之余的一种雅趣,无论是陶渊明笔下的“采菊东篱下,悠然见南山”,还是诸葛亮躬耕南阳时的垂钓之乐,都透露出一种与自然和谐共处的宁静与智慧,钓鱼并非仅仅是悠闲地坐在河边,等待鱼儿上钩那么简单,它更像是一场与自然的对话,一场对耐心和技巧的考验,而饵料的调配,则是这场对话中最为关键的一环。

在钓鱼的过程中,饵料的作用不言而喻,鱼儿被吸引而来,往往是因为饵料的诱惑,饵料的调配却并非易事,它需要钓鱼者对鱼的习性、水域环境、季节变化等因素有深入的了解,更需要一种“艰苦奋斗”的精神和“赤炼”的匠心。

所谓“艰苦奋斗”,并非是指钓鱼本身有多么辛苦,而是指在饵料调配过程中所付出的努力和坚持,钓鱼者需要不断试验不同的饵料配方,观察鱼的反应,调整比例,甚至在失败后重新开始,这种反复试错的过程,正是“艰苦奋斗”精神的体现,正如古人所言:“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”只有在无数次的失败和调整中,才能找到最适合的饵料配方。

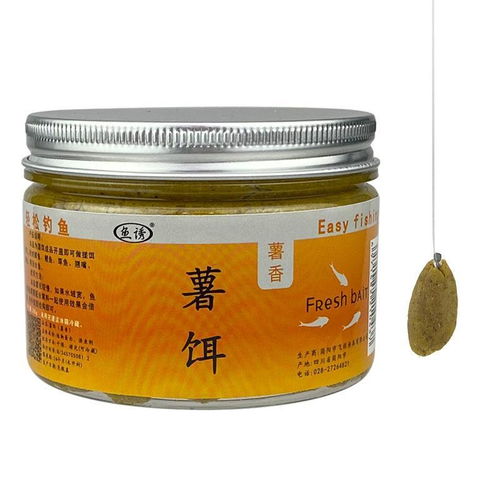

而“赤炼”,则是一种更为精细的技艺,它指的是在饵料调配过程中,对材料的选择和处理极为讲究,追求一种近乎完美的状态,赤炼的饵料,往往选用天然、无污染的材料,如蚯蚓、蚂蚱、玉米粒、豆渣等,并通过科学的配比和处理,使其散发出最自然的鱼饵气味和味道,这种饵料不仅能吸引鱼儿,还能减少对环境的污染,体现了钓鱼者对自然的尊重和对生态的保护意识。

如何调配出一款适合当前水域和季节的饵料呢?这需要钓鱼者具备一定的基础知识和实践经验,要了解目标鱼种的习性,不同的鱼种对饵料的偏好不同,比如鲫鱼喜欢腥味,鲤鱼则偏爱甜味,要根据水域环境调整饵料的质地和气味,夏季炎热,鱼儿活动较为活跃,腥味饵料更容易吸引它们;而在冬季,鱼儿活动缓慢,甜味或谷物类饵料更为合适。

在实际操作中,钓鱼者可以根据自己的经验,选择几种基础饵料进行混合,将蚯蚓和玉米粒按一定比例混合,既能吸引鱼儿,又能增加饵料的持久性,或者,加入一些鱼粉或虾粉,增强饵料的腥味,提高诱鱼效果,还可以根据需要添加一些添加剂,如增氧剂或防腐剂,以延长饵料的使用时间。

饵料的调配并非一成不变,钓鱼者需要根据当天的天气、水温、鱼的活动情况等因素灵活调整,在阴雨天,鱼儿通常更活跃,可以适当增加饵料的腥味;而在晴朗的天气,鱼儿则可能更倾向于选择清淡的饵料。

除了饵料的调配,钓鱼者还需要具备一定的“赤炼”精神,这意味着在钓鱼过程中,要保持专注和耐心,不急于求成,钓鱼本身就是一种修行,它教会我们在等待中学会坚持,在失败中学会反思,正如一位老钓友所言:“钓鱼不是为了钓到多少鱼,而是为了在与自然的对话中找到内心的平静。”

钓鱼饵料的调配是一门融合了知识、经验和匠心的艺术,它不仅需要钓鱼者对自然的深刻理解,还需要一种“艰苦奋斗”的精神和“赤炼”的匠心,在这个过程中,钓鱼者不仅能收获鱼儿的欢愉,更能体会到与自然和谐共处的深层意义,或许,这就是钓鱼的魅力所在——它不仅是一种娱乐,更是一种生活的态度。