本文目录导读:

在钓鱼活动中,饵料的味型是吸引鱼类的关键因素之一,许多钓友在实践中发现,即使使用了相同的饵料配方,不同水域、不同鱼种的效果却大相径庭,这背后的关键,就在于饵料的味型加工技术,钓鱼饵料的味型是如何加工进去的呢?本文将从原料选择、加工工艺、味型组合等多个角度,深入解析饵料味型的加工原理与技术。

味型的来源:原料是基础

饵料的味型首先来源于其原料,不同的原料具有不同的风味特性,饵料加工者通过科学搭配原料,能够创造出丰富多样的味型。

动物性原料:如虾粉、螺肉、骨粉、蚯蚓等,这些原料富含蛋白质和氨基酸,能够产生浓郁的腥味和鲜味,腥味是吸引肉食性鱼类(如鲫鱼、鲤鱼、黑鱼等)的重要诱饵,而鲜味则更易被杂食性鱼类接受。

植物性原料:如谷物、豆类、薯类等,这些原料富含碳水化合物和天然香料,能够产生香甜、谷香、奶香等味型,这类原料适合吸引草食性鱼类或对甜味敏感的鱼种。

人工添加剂:现代饵料加工中,常使用人工合成的香精、氨基酸、有机酸等添加剂来增强或调整味型,使用氨基酸可以增强饵料的鲜味,而有机酸则能提升饵料的酸甜口感。

味型的加工:工艺是关键

饵料的味型不仅仅依靠原料,还需要通过科学的加工工艺来“固定”和“强化”,以下是几种常见的味型加工方法:

高温炒制:通过高温炒制,可以将原料中的部分油脂和挥发性物质释放出来,增强饵料的香味,炒香的谷物原料能够产生浓郁的焦香和谷香。

发酵处理:发酵是提升饵料风味的重要手段,通过微生物的发酵作用,原料中的蛋白质和淀粉被分解成更小的分子,产生特殊的酸、酯、醇等化合物,形成独特的发酵味型,乳酸菌发酵的饵料会带有酸甜的奶香味,而酒精发酵则会产生酒香。

浸泡与提取:将原料浸泡在特定的溶液中,可以提取其有效成分,增强味型,将螺肉浸泡在水中,可以提取出螺香和鲜味物质,制成螺香饵料。

混合与调配:通过科学的配方设计,将不同原料按比例混合,可以创造出复合味型,鲫鱼饵料常采用奶香与螺香的结合,既能吸引鱼的注意力,又能提高鱼的取食欲望。

味型的组合:科学配比是核心

饵料的味型加工不仅仅是单一原料的处理,更重要的是多种味型的科学组合,不同的鱼种对味型的偏好不同,因此饵料的味型设计需要根据目标鱼种进行针对性调整。

腥味与香的平衡:对于肉食性鱼类,腥味是主要诱饵,但过浓的腥味可能会让鱼产生排斥,在加工过程中,需要将腥味与香料(如谷香、奶香)进行适当平衡,既能吸引鱼群,又能提高取食率。

甜味与诱的结合:甜味能够快速吸引鱼类的注意,但单纯的甜味可能无法持久诱鱼,许多饵料会将甜味与诱鱼物质(如氨基酸、有机酸)结合,形成“甜中带诱”的复合味型。

季节与水温的影响:不同季节、不同水温下,鱼类的味觉敏感度会发生变化,在低温季节,鱼类对腥味更敏感,因此饵料中应增加腥味成分;而在高温季节,鱼类更喜欢香甜味型。

常见饵料味型及其应用

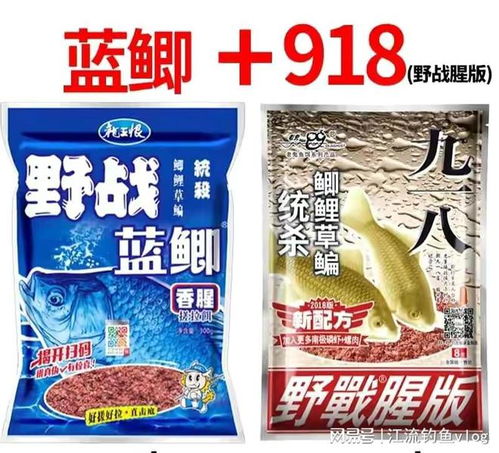

奶香型:以豆类、薯类等植物性原料为主,经过发酵或炒制而成,适合吸引鲤鱼、鲫鱼等杂食性鱼类。

螺香型:以螺肉、虾粉等动物性原料为主,经过脱水或发酵处理,适合吸引鲫鱼、黑鱼等肉食性鱼类。

谷香型:以谷物、玉米粉等原料为主,经过炒制或发酵,适合吸引鲤鱼、鳊鱼等鱼类。

发酵型:通过乳酸菌、酵母菌等发酵原料,产生酸甜或酒香,适合在夏季或水温较高的环境中使用。

钓鱼饵料的味型加工是一门科学与技术相结合的学问,从原料的选择到加工工艺的控制,再到味型的科学组合,每一个环节都会影响饵料的最终效果,钓友们在选择饵料时,不仅要关注其外观和质地,更应了解其味型加工技术,才能在实战中事半功倍,掌握味型加工的原理,才能在钓鱼的道路上走得更远。