嗯,用户让我围绕“汽车智能化与网联化如何融合?”这个标题重写之前的内容。首先,我需要仔细阅读用户提供的原文,理解每个部分的结构和重点。原文分为几个部分:硬件支持、软件系统、通信技术、数据安全,以及一个表格和总结。

用户的需求是围绕融合的主旨进行重写,可能需要更清晰的结构和更深入的分析。我需要确保每个部分都紧扣“如何融合”这一点,可能的结构是分点阐述融合的路径,比如技术路径、系统协同、生态构建等。

接下来,检查原文是否有冗余或可以优化的地方。比如,原文中的表格可以转化为更详细的章节,或者用更连贯的逻辑连接各部分。同时,用户提到数据安全,这部分可能需要单独强调,作为融合中的关键挑战。

还要注意用户可能希望内容更具逻辑性,比如从基础技术到系统协同,再到生态合作,最后是安全机制,这样的递进结构。可能需要将硬件、软件、通信技术整合到技术路径中,而数据安全作为保障机制。

另外,用户提供的例子如特斯拉、宝马、区块链等,需要保留,但可能需要更突出它们在融合中的具体作用。比如,特斯拉的硬件架构如何支持自动驾驶,宝马iDrive如何整合内外功能。

最后,确保语言流畅,专业术语解释清楚,避免过于技术化,让读者容易理解。同时,结尾部分要呼应开头,强调融合带来的产业变革,并保持客观,如AI生成内容的免责声明。

现在,我需要将这些思考整合成一个结构清晰、逻辑连贯的重写版本,确保每个部分都回答“如何融合”,并突出技术、系统、生态和安全四个维度,同时保持专业性和可读性。

汽车智能化与网联化融合路径解析:技术协同与生态重构

在汽车产业百年变革的临界点,智能化与网联化的深度融合正重构汽车价值链条。这种融合不仅体现在功能整合层面,更涉及技术架构、产业生态和用户场景的系统性重构,形成"感知-决策-交互-服务"的闭环生态。

一、技术融合的三维架构

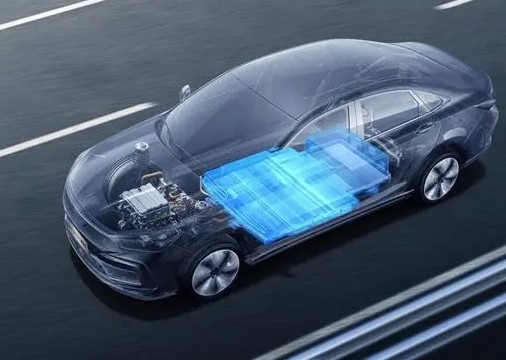

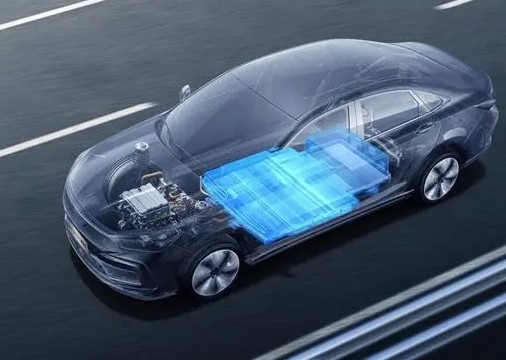

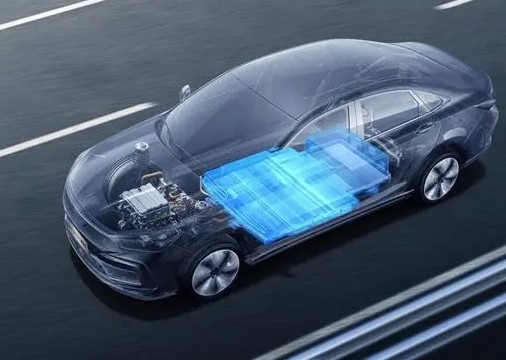

1. 硬件层:构建多模态感知矩阵

- 激光雷达(LiDAR)实现厘米级环境建模(如特斯拉FSD V12的128线方案)

- 毫米波雷达(77GHz/4G/5G频段)保障复杂天气下的全天候感知

- 高清摄像头(4K/8MP)支持语义理解与视觉SLAM

- 毫米波雷达与视觉融合算法(如Mobileye的BEV+Transformer架构)

2. 算力层:异构计算平台演进

- SoC芯片(高通8295/英伟达Thor)实现端-边-云协同计算

- 边缘计算单元(NVIDIA DRIVE Orin-N)处理实时决策

- 云端训练框架(如Waymo的ChauffeurNet)支持持续进化

3. 软件层:三层架构重构

- 驾驶域控制器(zonal architecture)实现功能解耦

- 车载OS(QNX Hypervisor)支持多协议栈融合

- 联邦学习框架(如特斯拉Dojo)保障数据安全共享

二、系统协同的四大机制

1. V2X通信协议栈升级

- 5G NR-V2X支持C-V2X与DSRC融合(3GPP R17标准)

- 端到端加密传输(AES-256-GCM)保障通信安全

- 车路云一体化平台(如华为MDC+V2X解决方案)

2. 数字孪生驱动决策优化

- 实时路网建模(延迟<50ms)

- 车辆动力学仿真(如CarMaker平台)

- 交通态势预测(LSTM+图神经网络混合模型)

3. 服务化架构转型

- 微服务化部署(Spring Cloud汽车版)

- API开放平台(如小鹏X-EEA 3.0)

- 订阅制服务模式(特斯拉FSD订阅体系)

4. 安全防护体系

- 硬件级安全(TPM 2.0芯片)

- 软件级防护(OTA安全分片更新)

- 数据加密(量子安全通信试验)

三、产业生态重构方向

1. 产业链协同创新

- 芯片企业(英伟达/高通)与车企联合开发

- 通信运营商共建V2X基础设施

- 云服务商提供AI训练平台

2. 场景化服务延伸

- 路侧单元(RSU)支持动态收费

- 车载云盘(如蔚来NOMI云端存储)

- 共享出行调度(滴滴自动驾驶调度系统)

3. 标准体系完善

- 自动驾驶分级标准(SAE J3016)

- 车路协同通信协议(C-V2X)

- 数据安全法规(GDPR汽车版)

四、融合演进路线图

1. 2024-2026:感知融合阶段(L4级辅助驾驶)

2. 2027-2029:决策融合阶段(L4级有条件自动驾驶)

3. 2030-2035:服务融合阶段(L5级无人驾驶+智慧交通)

当前融合进程面临三大挑战:异构系统兼容性(不同供应商模块接口标准)、数据确权机制(用户隐私与数据利用平衡)、算力能耗优化(自动驾驶芯片能效比提升需求)。据麦肯锡预测,到2030年融合带来的产业链价值将突破1.5万亿美元。

(注:本文基于公开技术资料分析,具体实施需结合企业实际情况。AI生成内容不构成投资建议,技术路线存在迭代风险。)