饵料粘度不够,鱼儿却早已溜走,这是许多钓友的共同遗憾,一文教你如何避免饵料过稀带来的致命损失。

我永远不会忘记那个阳光明媚的周末,我带着心爱的钓具来到湖边,满怀期待地准备一整天的垂钓,当我将饵料装入钓钩时,却发现饵料异常稀薄,几乎无法保持形状,这一疏忽导致我整整一天颗粒无收,看着其他钓友满桶的战利品,我心里五味杂陈。

什么是太稀的饵料?

在垂钓中,饵料太稀指的是饵料过于松散,缺乏足够的粘性和硬度,无法在钓钩上保持形态,好的饵料应该能够在水中保持一定的结构,让鱼儿能够轻易摄取,同时不会过快分解或雾化。

我曾购买了一款新出的饵料产品,开袋即用,省去了揉饵的麻烦,这款饵料在水中几乎瞬间就分解了,鱼儿虽然被吸引过来,却无法稳定地摄取饵料,这就是饵料太稀的典型表现。

饵料太稀的几个主要原因

饵料太稀通常有几个原因:

搅拌不足:饵料粉和水没有充分混合,导致部分区域过干,部分区域过湿。

水粉比例失调:加水量过多,或者搅拌时间不够,导致饵料结构松散。

饵料老化:饵料开封后存放时间过长,受潮或吸水过度,导致粘性下降。

温度影响:高温环境下,饵料中的成分更容易分解,粘性降低。

饵料太稀带来的致命后果

饵料雾化过快

太稀的饵料在水中会迅速分解,形成细小的颗粒悬浮在水中,这种现象称为“雾化”,鱼儿虽然会被吸引,但它们往往来不及摄取这些细小的颗粒,导致饵料的实际有效利用率极低。

去年夏天,我尝试用自制饵料夜钓,由于天气炎热,饵料很快变得过于稀软,不到半小时就完全雾化,看着鱼儿频繁咬钩,却始终无法将饵料送入口中,那种无力感至今难忘。

鱼儿不咬饵

当饵料过于稀软时,鱼儿会本能地回避,因为它们无法确定饵料是否会迅速分解,在野外生存中,动物会避免食用那些容易被其他捕食者抢走的食物,同样,鱼儿也会对过于稀软的饵料保持警惕。

我曾观察到,当我调整饵料粘度后,原本不活跃的鱼群突然变得异常活跃,这证明了鱼儿对饵料状态的敏感度。

小杂鱼闹钩

饵料太稀时,最容易吸引的就是那些体型较小的杂鱼,这些杂鱼对饵料的警惕性较低,会疯狂地抢食任何漂浮的饵料颗粒,导致目标鱼种无机可乘。

记得有一次,我使用了过稀的饵料进行底钓,结果整池的鲫鱼和鲤鱼都被一群讨厌的白鲢搅黄了,它们不仅抢走了本该属于我的饵料,还把我的钓线缠得乱七八糟。

鱼饵被冲散

在流水区域,过稀的饵料会被水流迅速冲走,导致饵料无法在目标位置停留足够长的时间,即使鱼儿在附近游弋,也很难捕捉到这些随波逐流的饵料颗粒。

浪费饵料

饵料太稀意味着其有效成分无法被充分利用,大部分饵料会在水中分解消失,造成严重的浪费,我曾经因为饵料浪费而不得不频繁更换鱼线,不仅增加了成本,还影响了钓鱼体验。

如何解决饵料太稀的问题

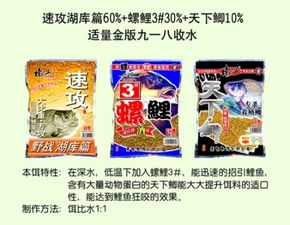

选择合适的饵料

根据钓鱼环境和目标鱼种选择合适的饵料,钓鲤鱼应选择粘性强的鲤鱼专用饵料,而钓鲫鱼则可以选择较轻盈的鲫鱼饵。

调整水粉比例

饵料粉和水的比例应控制在1:0.3-1:0.5之间,可以通过多次少量加水的方式,逐步调整到最佳状态。

添加粘合剂

在饵料中添加少量粘合剂,如藻朊酸钠、纤维素或面粉,可以有效提高饵料的粘性和硬度。

控制温度

在高温环境下,应减少饵料的使用量,或者选择在早晚温度较低时进行钓鱼活动。

及时更换饵料

饵料开封后最好在一个月内使用完毕,避免因存放时间过长导致饵料变质。

饵料的状态直接影响着钓鱼的效果,太稀的饵料会导致雾化过快、鱼儿不咬饵、小杂鱼闹钩等一系列问题,作为一名钓鱼爱好者,掌握饵料的正确使用方法至关重要,好的饵料不仅要吸引鱼儿,更要能够在水中保持足够的时间,让目标鱼种能够顺利摄取。

下次当你发现饵料过于稀软时,不妨按照上述方法进行调整,相信你会看到明显的改善,钓鱼不仅是一门技术,更是一种生活态度,而正确的饵料使用,正是这门技术的基础。