钓鱼,作为一项古老而充满魅力的休闲活动,深受众多爱好者喜爱,在实际垂钓过程中,常常会遇到“饵料不张手”的情况,即饵料投入水中后,鱼儿不咬钩,或者咬钩力度不大,让钓手束手无策,这种情况不仅影响钓鱼的乐趣,更可能导致一无所获,究竟什么是“饵料不张手”?它又是由哪些因素引起的?我们又该如何应对呢?

“饵料不张手”的定义与表现

“饵料不张手”并非专业术语,而是钓鱼爱好者在实践中总结出的一种现象,它指的是在钓鱼过程中,尽管钓点选择、钓具配置、饵料投放看似合理,但鱼儿却对饵料不感兴趣,或者只是轻微接触,无法形成有效的捕获,这种现象通常表现为:浮漂轻微晃动后迅速下沉,或长时间无反应;提竿时感觉有鱼但脱钩或无鱼;或者根本没有任何鱼儿上钩的迹象。

饵料不张手的原因分析

饵料不张手的原因多种多样,主要可以从以下几个方面进行分析:

饵料本身的问题

- 饵料状态不佳:饵料过于干散,入水后迅速溶解或沉底,无法形成诱鱼效果;或者饵料过于粘稠,附钩性差,鱼儿难以入口。

- 饵料味道不诱鱼:饵料的味道与目标鱼种的习性不符,或者被水体中的其他味道掩盖,无法吸引鱼儿。

- 饵料成分单一:饵料缺乏鱼儿喜欢的成分,或者添加了对鱼儿有驱避作用的物质。

环境因素的影响

- 水温不合适:水温过低或过高都会影响鱼儿的活性和食欲,低温时鱼儿行动迟缓,对饵料反应不敏感;高温时鱼儿可能因缺氧而食欲下降。

- 天气状况:恶劣天气(如大风、暴雨、雷电)会影响鱼儿的活动,使其不愿咬钩,晴朗天气虽然利于钓鱼,但强烈的阳光和高温也可能让鱼儿躲藏。

- 水质和水深:水质浑浊、溶氧量低的水域鱼儿较少;水深过浅或过深,超出鱼儿的活动范围,都会影响钓鱼效果。

- 时间选择不当:在一天中鱼儿活跃度最低的时段(如清晨或深夜)钓鱼,效果往往不佳。

钓点和钓法的问题

- 钓点选择错误:没有找到鱼儿聚集的区域,或者钓点被人为干扰(如航道、排污口附近)。

- 钓组搭配不合理:铅坠、钩饵、漂浮体之间的匹配度不够,导致灵敏度下降,无法及时传递鱼咬钩信号。

- 操作方法不当:抛竿不准确,饵料散落范围过大;提竿时机把握不准,错过咬钩信号。

目标鱼种的特性

- 鱼种不适应饵料:目标鱼种天生对某种饵料成分有排斥。

- 鱼群数量不足:目标水域鱼的密度较低,即使有鱼,也可能因为数量少而无法形成有效的捕获。

解决饵料不张手的实用方法

针对上述原因,钓手可以采取以下措施来解决饵料不张手的问题:

调整饵料状态与成分

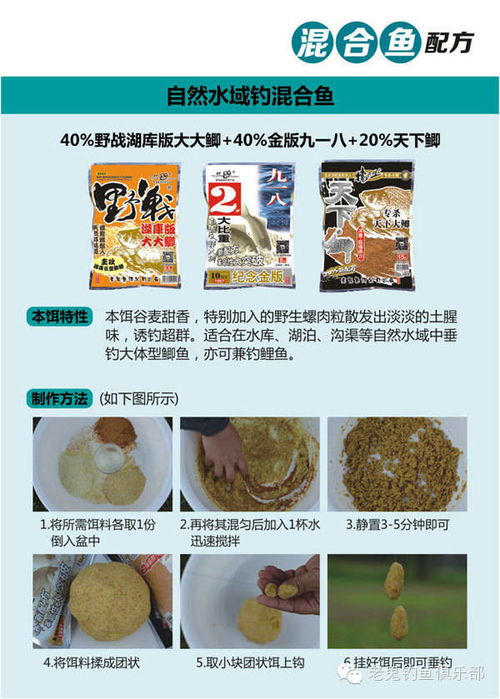

- 改善饵料状态:根据水温、天气等因素,调整饵料的软硬、粘稠度,在低温天气,可以添加一些粉饵或打窝料来增加饵料的雾化和诱鱼范围;在高温天气,可以使用更清淡、易消化的饵料。

- 更换饵料味道:尝试不同味道的饵料,如腥味、香甜味、酸味等,找到目标鱼种最喜欢的口味,也可以在饵料中添加一些诱鱼剂,增强吸引力。

- 丰富饵料成分:在饵料中添加鱼儿喜欢的食物成分,如红虫、蚯蚓、谷物等,提高饵料的适口性。

优化环境因素

- 选择适宜的水温:尽量在水温适宜(一般为15-25摄氏度)的时段钓鱼。

- 避开恶劣天气:选择晴朗、微风的天气进行钓鱼活动。

- 了解水质和水深:提前了解钓点的水质情况,选择溶氧量高的水域;根据目标鱼种的习性,选择合适的水深。

- 把握最佳时间:通常在上午9点至11点,下午3点至6点是鱼儿活跃度较高的时段。

改进钓点和钓法

- 寻找鱼儿聚集区:通过观察水面、使用诱饵打窝等方式,找到鱼儿可能聚集的地方。

- 合理搭配钓组:根据钓点的水流、鱼线长度等因素,选择合适的铅坠、钩饵和漂浮体,确保钓组灵敏度。

- 提高操作技巧:练习准确的抛竿技巧,确保饵料落入目标区域;掌握正确的提竿时机,及时应对鱼咬钩信号。

适应目标鱼种的特性

- 了解目标鱼种的习性:研究目标鱼种的生活习性、食性等,选择更合适的饵料和钓法。

- 尝试不同的钓点:如果在一个钓点效果不佳,可以尝试移动钓点,寻找鱼儿更多的聚集区域。

饵料不张手是钓鱼过程中常见的问题,但并非无解,通过深入分析原因,采取针对性的措施,钓手可以有效改善这一状况,提高钓鱼的成功率,钓鱼不仅是一门技术,更是一种耐心和智慧的体现,每一次的失败都是下一次成功的基石,只有不断学习和实践,才能在钓鱼的世界中收获更多的乐趣和成就感。