本文目录导读:

钓鱼时饵料不沾钩,鱼儿却在身边游弋,这无疑是钓鱼人最懊恼的时刻。

“鱼儿在水里转,我的饵料却掉进水底不见踪影。”这是许多钓鱼人遇到的烦恼,当精心调制的饵料无法牢固附着在钩上,鱼儿错过最佳捕食时机,再多的努力也白费,作为一名有着十年钓鱼经验的钓者,我深知饵料附着力的重要性。

什么是饵料的“不沾饵”?

“不沾饵”并非专业术语,而是指饵料在钩上附着力差,容易脱落或雾化,这种情况常见于以下几种表现:

- 饵料在钩上停留时间短,鱼儿尚未咬钩就脱落

- 饵料遇水迅速软化、雾化,失去诱鱼效果

- 饵料过于粘稠或过于干散,无法形成合适的饵团

饲料不沾钩的五大原因分析

1 饵料选择不当

这是最常见的原因,不同鱼种、不同水域、不同季节需要的饵料特性各不相同,在夏季高温时,鱼儿更喜欢清淡型饵料;而在冬季,腥味饵料更能吸引鱼儿。

2 饵料配比失衡

即使是同一种饵料,配比不当也会导致附着力差,饵料的粘合剂比例不足,或是粉饵中缺乏足够的粘性物质,都会影响饵料在钩上的附着。

3 天气环境影响

雨天、雾天等潮湿环境会加速饵料的雾化;水温变化、水流速度等也会直接影响饵料的稳定性和鱼儿的活性。

4 打饵手法错误

打饵的力度、频率、方向都会影响饵料在钩上的附着效果,错误的手法不仅浪费饵料,还会降低钓鱼效率。

5 钩型选择不当

不同鱼种需要的钩型不同,钩刺太小,鱼咬钩时饵料容易脱落;钩刺太大,则可能刺入鱼嘴过深,影响鱼咬钩。

实用解决方案:让饵料牢牢附着在钩上

1 选择合适的饵料

根据目标鱼种和环境选择饵料是解决问题的第一步。

- 钓鲫鱼:可选择腥味适中、粘性适中的饵料

- 钓鲤鱼:宜用清香型、雾化慢的饵料

- 夏季:宜用清淡型饵料,避免过于腥臭

- 冬季:宜用腥味浓郁、能量高的饵料

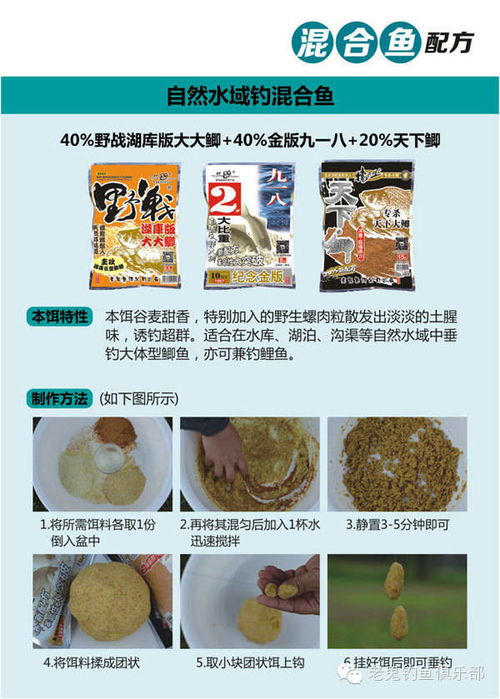

2 合理配比饵料

在使用商品饵料时,可以适当添加以下物质增强附着性:

- 豆粉:增加饵料的粘性和雾化时间

- 玉米面:提高饵料的硬度和抗水性

- 蛋白质粉:增强饵料的腥味和吸引力

- 胶水:少量添加可提高饵料的粘性

3 应对不同天气的饵料调整

- 雨天:使用抗雾化剂或添加红薯粉增加粘性

- 雾天:选择颜色鲜艳的饵料,增加可见度

- 高温:使用清凉型饵料,避免过于腥臭

- 低温:添加少量蜂蜜或糖分,提高饵料的适口性

4 掌握正确的打饵技巧

打饵是决定饵料附着效果的关键步骤:

- 打饵力度:轻重适中,避免过重导致饵料过硬

- 打饵频率:根据饵料特性调整,一般每饵打3-5次

- 打饵方向:从钩柄向钩尖方向打饵,确保饵料均匀附着

5 选择合适的钩型

根据目标鱼种选择合适的钩型:

- 钓小鱼:选用细钩,避免饵料被卡住

- 钓大鱼:选用粗钩,确保饵料能牢固附着

- 钓底栖鱼:选用带倒刺的钩型,增加钩获率

6 使用辅助工具

- 饵料座:可将饵料固定在钩柄上,增加附着面积

- 饵料架:防止饵料直接接触钩尖,减少脱落

- 防脱钩:特殊设计的钩型,增加饵料附着稳定性

实战案例:从“不沾饵”到满竿鱼

记得去年夏天,我带着钓具来到一个水库钓鱼,前几个小时,无论怎么打饵,饵料总是无法牢固附着在钩上,看着鱼儿在钩前游弋却不咬钩,我感到十分懊恼。

经过观察,我发现是饵料配比问题,我加入了适量的豆粉和蛋清,调整了饵料的粘性和雾化时间,我改变了打饵手法,从钩柄向钩尖方向均匀打饵,不到半小时,鱼竿就开始连续上鱼,而且都是大鲫鱼。

这个案例告诉我,饵料附着问题看似简单,实则需要综合考虑多个因素,只要方法得当,就能将“不沾饵”的困扰转化为提高钓鱼技巧的契机。

预防“不沾饵”的日常建议

- 饵料保存:避免高温高湿环境,使用密封容器保存

- 饵料使用:现用现调,避免长时间放置

- 饵料测试:每次使用前,先在少量水或钩上测试附着效果

- 钓具保养:定期检查钩具,确保钩刺锋利

- 观察学习:多向有经验的钓友请教,学习饵料搭配技巧

钓鱼是一项需要耐心和智慧的活动,饵料附着问题看似简单,却蕴含着丰富的钓鱼知识,通过科学选择饵料、合理配比、正确使用,你也能轻松解决“不沾饵”的烦恼,享受钓鱼的乐趣。

下次当你再次面对饵料不沾钩的困扰时,不妨从以上五个方面逐一排查,相信你一定能找到最适合自己的解决方案,钓鱼路上,每一个小问题的解决,都是通向成功的关键一步。