从饵料配方到钓组搭配的全面解析,让你告别“上饵无鱼”的尴尬

“饵料一上钩,鱼儿就是不上,急死个人!”这是许多钓鱼爱好者在实战中常遇到的烦恼,明明饵料做得一丝不苟,钓位也选在传统钓点,可鱼就是不咬钩,甚至浮漂纹丝不动,这种情况,我们称之为“饵料拉不上鱼”,到底是什么原因导致了这种局面?又该如何应对呢?我们就来详细剖析一下。

饵料本身的问题:味型、状态、成分是关键

味型不对或过浓: 不同的鱼种对饵料的味型偏好不同,鲤鱼偏爱香腥味,鲫鱼则对糟味、奶味更感兴趣,如果饵料的味型与当前鱼群的口味不合,自然难以吸引,如果味型过浓,反而会掩盖饵料的本味,或者让鱼儿产生排斥,解决方法是,根据目标鱼种和当时的水情、天气调整饵料味型,宁可少量多次添加,也不要一次过量。

饵料状态不佳: 饵料的状态直接影响其在水中的雾化、附钩性和鱼的取食欲望,过硬的饵料不易雾化,鱼儿不易察觉;过软则易被水流冲散,不易形成鱼钩前的饵团,理想的饵料状态应该是适中,既能迅速雾化引鱼,又能附着在钩饵上供鱼吸食,调整饵料状态,可以通过改变饵料粉的粗细、添加适量的粘合剂或调整水粉比例来实现。

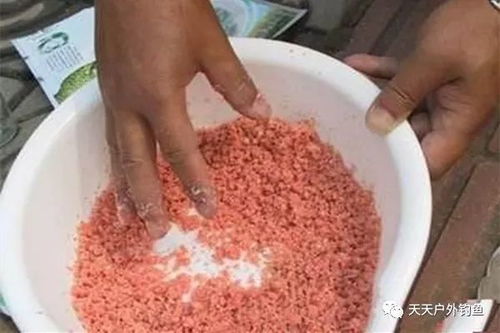

饵料成分单一或缺乏营养: 鱼儿对饵料的取食,除了味觉,还有嗅觉和视觉,如果饵料成分过于单一,缺乏鱼儿喜欢的营养成分,或者颜色暗淡,鱼儿自然不会感兴趣,可以尝试在饵料中添加一些亮片、玉米粒、红虫等诱饵,增加饵料的视觉吸引力和适口性。

鱼情状态:鱼不咬饵,多半是它们不想吃

鱼群密度低: 选择钓点时,如果该区域鱼群密度本身就低,那么即使饵料再好,也难有好的收获,可以通过观察水面的动静、鱼星、水草生长情况等来判断鱼群的密集程度。

鱼处于休眠期或觅食淡季: 不同的鱼种有不同的活动规律,鲤鱼在早晚和阴雨天比较活跃,鲫鱼则在春秋两季觅食积极性较高,如果在鱼不活跃的时段或季节强行钓鱼,效果自然不佳,需要根据目标鱼种的习性调整垂钓时间和地点。

鱼群被其他因素干扰: 如水温骤变、气压低、噪音过大等,都可能让鱼群变得紧张,不愿咬钩,这种情况下,可以尝试改变钓法,比如使用活饵、改变钓点、减少噪音等。

钓点环境:水底、水深、水流都在影响

水底情况: 如果钓点的水底是泥底、烂泥巴,饵料容易被埋没,鱼儿不易发现,如果是石底、硬底,虽然饵料不易被埋,但鱼儿的觅食活动也相对较少,选择钓点时,尽量避开烂泥底,选择水草丛生、有浅滩、缓坡的地方。

水深不合适: 鱼儿的活动水层是随水温、气压、饵料等因素变化的,如果水太深,鱼儿可能在中层或上层;水太浅,则可能在底层,需要根据目标鱼种的活动水层选择合适的钓点。

水流影响: 在有水流的地方钓鱼,饵料容易被冲散,鱼儿的觅食活动也受到影响,可以选择水流平缓的区域,或者使用沉底饵料,让饵料沉底后被鱼发现。

钓组搭配:浮漂、钓线、钩饵的协调是关键

浮漂选择不当: 浮漂的灵敏度直接影响对鱼咬钩的判断,如果浮漂过于灵敏,容易被风吹、水波干扰;过于迟钝,则可能错过鱼咬钩的信号,需要根据钓点的水情、鱼情选择合适的浮漂,并调整铅坠的重量,使浮漂能准确反映鱼咬钩的信号。

钓线选择不当: 钓线的粗细、柔韧性直接影响到鱼咬钩时的提竿手感,如果钓线太细,容易被鱼拉断;太粗则手感迟钝,不易察觉鱼的轻微咬钩,需要根据目标鱼的大小和力量选择合适的钓线。

钩饵搭配不当: 钩饵的大小、形状、颜色要与目标鱼的口型、习性相匹配,如果钩饵过大,鱼儿不易入口;过小,则可能被水流冲走,需要根据目标鱼的大小和习性选择合适的钩饵。

垂钓时间:早、中、晚都有讲究

清晨: 鱼儿经过一夜的休息,活动量大,觅食积极性高,是钓鱼的好时机。

中午: 水温升高,鱼儿多在水底休息,觅食活动减少,钓鱼效果不佳。

傍晚: 水温开始下降,鱼儿开始活跃,是钓鱼的黄金时段。

应对策略:灵活调整,耐心等待

当遇到饵料拉不上鱼的情况时,不要急于更换钓点或放弃,可以尝试以下策略:

调整饵料: 根据上述分析,调整饵料的味型、状态、成分,或者更换饵料品牌。

改变钓法: 尝试不同的钓组搭配、浮漂调钓目、钓点选择等。

观察鱼情: 注意观察水面的动静、鱼星、水草晃动等,判断鱼群的动向。

耐心等待: 鱼儿只是暂时不咬钩,需要耐心等待,或者稍作休息再继续垂钓。

钓鱼是一项需要耐心和技巧的活动,饵料拉不上鱼,可能是多种因素共同作用的结果,只有深入了解饵料、鱼情、钓点、钓组、时间等各个环节,才能找到问题的根源,采取有效的应对措施,希望本文能帮助你在下次垂钓时,不再为饵料拉不上鱼而烦恼,享受钓鱼的乐趣!