在中国广袤的山水之间,竹子以其坚韧的品格与清雅的姿态,早已超越了实用的范畴,成为一种文化的象征,当我们将这种东方的灵物融入钓鱼这项古老而宁静的活动,便开启了一场人与自然的深度对话,本文将带您走进竹制鱼竿与天然饵料的世界,体验一场回归本源的垂钓之旅。

竹竿的骨骼:从山野到钓具

选择合适的竹材是制作竹竿的第一步,春末夏初,竹笋破土而出,此时的竹子既有足够的强度,又具备良好的柔韧性,老竹虽然坚韧,但过于僵硬;嫩竹则柔韧有余,但承重能力不足,最佳选择是树龄在三年左右的毛竹,其竹节分明,竹肉饱满。

处理竹材需要耐心与细致,将竹子截成若干段后,需刮去外层竹节,保留中间的竹肉,传统工艺中,匠人会用利刃小心刮制,使竹竿表面光滑如镜,现代简化版则可用电动刮刀,但竹肉厚度仍需控制在2-3厘米之间,以保证强度与韧性。

编织竹竿是技术活,将处理好的竹片交叉编织,形成鱼竿的雏形,编织时需保持张力均匀,使竹竿在弯曲时能保持平衡,传统钓竿多为单竹制作,现代也有竹与其他材料复合的尝试,但纯竹鱼竿仍保留着最纯粹的自然韵味。

饵料的智慧:自然馈赠的巧妙运用

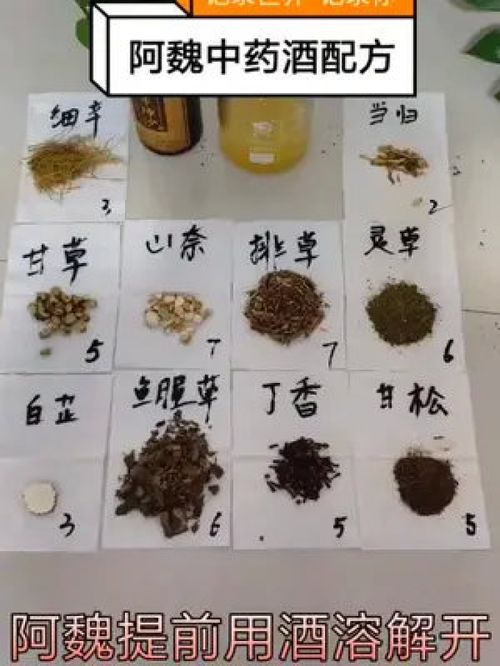

天然饵料的制作同样充满智慧,蚯蚓、蚂蚱、小鱼虾都是上乘选择,但若想在野外长期垂钓,还需掌握更复杂的配方。

基础饵料可选用玉米面、豆粉与鱼饵香精按3:2:1的比例混合,加入少量蜂蜜增加吸引力,若在水库或池塘,可添加少量红虫粉,模拟活饵的效果,夏季高温时,可在饵料中加入少量生姜粉,既防饵料变质,又能吸引鱼类。

竹韵长存:钓鱼之外的思考

竹制鱼竿不仅是工具,更是一种生活态度的表达,它提醒我们,在这个高速运转的时代,仍有放慢脚步、亲近自然的可能,每一次握竿垂钓,都是一次与自我对话的机会,让我们在钢筋水泥的生活中,找到片刻的宁静与平衡。

当夕阳西下,竹竿在晚霞中投下长长的影子,鱼儿上钩的瞬间,不仅是收获的喜悦,更是人与自然和谐共生的生动写照,这或许正是现代人日渐追寻的,一种简单而充实的生活方式。

在竹制鱼竿与天然饵料的世界里,钓鱼不再仅仅是一项技巧,更是一种生活哲学,一种与自然对话的方式,当我们亲手制作这些工具,便是在与传统建立连接,与自然达成和解,在这个过程中,我们不仅收获了鱼获,更收获了内心的平静与满足。