窝料太多,鱼会被惊散

窝料的主要作用是吸引鱼群聚集,形成一个“鱼窝”,方便钓饵发挥作用,如果窝料使用过多,鱼群反而会被惊散,鱼的嗅觉非常灵敏,窝料中散发的气味如果过于浓烈,鱼会本能地避开这个区域,认为这里有危险或不适合停留。

举个例子,有些钓友在打窝时一次性倒入大量窝料,结果鱼群被惊吓后迅速逃离,导致整个钓场鱼口稀少,甚至一无所获,这种情况在水库、湖泊等大型水域尤为常见,鱼群一旦被惊散,短时间内很难再次聚集。

窝料太多,鱼群会形成依赖性

有些钓友为了增强窝料的吸引力,会使用一些味道过于浓烈的窝料,比如腥味过重的鱼饵或添加了大量诱鱼素的窝料,长期使用这类窝料,鱼群会逐渐形成依赖性,只对这种味道的饵料感兴趣,对其他味道的饵料则不再上钩。

这种依赖性一旦形成,钓鱼效果就会大打折扣,你在使用普通饵料时,鱼群可能根本不咬钩,因为它们已经习惯了窝料的味道,这种情况下,即使你换用其他品牌或类型的饵料,效果也会很差。

窝料太多,容易造成环境污染

窝料使用过多不仅影响钓鱼效果,还可能对水域环境造成污染,大量窝料残留在水中,容易滋生细菌,影响水质,甚至对水生生物造成危害,特别是使用一些化学成分较高的窝料,长期积累会对鱼类的生存环境产生负面影响。

窝料过多还可能导致鱼道堵塞,影响鱼类的正常洄游和繁殖,钓友们在使用窝料时,应尽量选择环保型窝料,并控制用量,避免对水域造成不必要的负担。

窝料太多,浪费时间和精力

窝料使用过多,不仅浪费了饵料资源,还增加了钓鱼的难度和时间成本,频繁打窝、补窝,不仅需要耗费大量时间和精力,还可能影响钓鱼的节奏和心情。

更重要的是,窝料过多会导致鱼群在窝点附近过度聚集,形成“鱼群疲劳”现象,一旦鱼群习惯了窝点的频繁补料,它们就会变得越来越警惕,甚至不再咬钩,这样一来,你的钓鱼时间就白白浪费了。

窝料太多,影响饵料的诱鱼效果

窝料的主要作用是吸引鱼群,而饵料则是为了诱鱼咬钩,如果窝料使用过多,鱼群被吸引到窝点后,反而会对饵料失去兴趣,这是因为窝料的味道过于浓烈,掩盖了饵料的诱鱼成分,导致鱼群不再上钩。

举个例子,有些钓友在打窝时使用了大量腥味窝料,结果鱼群虽然被吸引过来,但一闻到饵料的味道就跑了,这种情况在鲫鱼、鲤鱼等鱼类中尤为常见,它们对味道的敏感度很高,一旦窝料和饵料的味道过于接近,反而会降低咬钩率。

窝料太多,容易让鱼产生戒备心理

鱼是野生动物,具有很强的戒备心理,如果窝料使用过多,鱼群会认为这个区域有大量诱饵,可能存在人为干扰或捕食者,从而对窝点产生戒备心理,不再轻易咬钩。

这种戒备心理一旦形成,即使你更换窝料或饵料,鱼群也不会轻易上钩,钓友们在使用窝料时,应尽量保持自然,避免频繁打窝,以免让鱼群产生戒备。

窝料太多,影响鱼的正常摄食

鱼的摄食行为是自然的,如果窝料使用过多,鱼群可能会因为过度依赖窝料而改变正常的摄食习惯,有些鱼甚至会因为长期吃不到自然饵料,导致体质下降,影响生长和繁殖。

窝料过多还可能导致鱼群在窝点附近过度聚集,破坏水域的生态平衡,钓友们在使用窝料时,应适量控制,避免对鱼群造成不必要的干扰。

窝料太多,容易让其他钓友反感

在公共水域钓鱼时,窝料使用过多不仅影响自己的钓鱼效果,还可能影响其他钓友的体验,大量窝料残留在水中,容易造成水质污染,影响其他鱼类的生存环境,甚至引发其他钓友的不满。

钓友们在使用窝料时,应尽量控制用量,避免对公共水域造成不必要的影响,也要尊重其他钓友的钓鱼体验,做到文明钓鱼,共享资源。

如何正确使用窝料?

适量使用窝料:一般建议每次打窝的窝料量控制在50-100克之间,具体用量可根据水域大小、鱼种和季节进行调整。

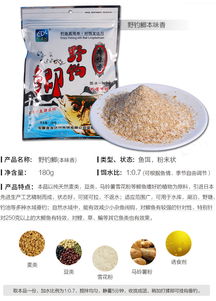

选择合适的窝料:窝料的选择应根据目标鱼种的习性来决定,鲫鱼喜欢腥味窝料,鲤鱼则更喜欢香甜型窝料。

窝料与饵料的搭配:窝料和饵料的味道应有所区别,避免窝料掩盖饵料的诱鱼效果。

注意窝料的投放时间:窝料应在钓鱼前或钓鱼过程中逐步投放,避免一次性倒入过多。

定期补窝:窝料使用一段时间后,可以适量补窝,保持窝点的吸引力。

钓鱼是一项需要耐心和技巧的活动,窝料的使用虽然能帮助我们吸引鱼群,但如果使用不当,反而会适得其反,希望通过本文的分析,钓友们能够更加科学地使用窝料,提高钓鱼的成功率,同时也能更好地保护水域环境,享受钓鱼的乐趣。

钓鱼的乐趣不仅在于收获,更在于与大自然的和谐相处,愿你在每一次垂钓中,都能感受到那份宁静与满足!