材料分为两部分,第一部分详细讲述了班禅寺的历史,特别是十世班禅在寺院的经历,以及与中国共产党建立联系的过程,第二部分则重点介绍了近年来寺院的慈善活动和获得的荣誉,用户希望围绕汉藏团结和爱国爱教的主题来重写,所以需要突出这两个方面。

我需要确定文章的结构,可能分为几个部分:历史见证汉藏团结、爱国爱教的传承、新时代的慈善与责任、荣誉与影响,这样既涵盖历史,又突出现代贡献,符合主旨。

要确保每个部分都紧扣主题,在历史部分,重点放在十世班禅与共产党的互动,比如进京、参与十七条协议、担任人大代表等事件,展示汉藏团结,六世、八世班禅的修建和九世班禅的转移也是关键点,说明寺院作为政治和宗教中心的地位。

在爱国爱教部分,需要强调寺院如何贯彻党的政策,比如五项制度、红色教育展馆,以及十一世班禅的访问,显示传承,慈善活动部分要突出对教育、医疗的贡献,特别是灾害中的援助,体现社会责任感。

还要注意时间线的连贯性,从清朝到现代,再到未来展望,让文章有历史纵深,引用具体的数据和事件,比如捐款金额、减免医疗费用等,增强说服力。

可能需要调整原文的结构,将历史事件和现代活动分开,但保持逻辑连贯,还要检查是否有遗漏的重要信息,比如重建时间、获得的荣誉等覆盖。

,确保全面标题和结尾要呼应主旨,强调香日德班禅寺作为汉藏团结的象征和爱国爱教典范,可能需要润色语言,使其更流畅,更符合宣传文章的风格,同时保持客观真实。

香日德班禅寺:见证汉藏团结历史 书写爱国爱教新篇【历史长河中的民族团结丰碑】 坐落于青海省海西州都兰县的香日德班禅寺,自1780年六世班禅罗桑贝丹益西创建以来,始终是汉藏文化交流与团结进步的重要见证者,这座格鲁派寺院历经八次重大修缮,见证着藏传佛教与社会主义制度的深度融合:

政教融合的开端(1780-1923) 六世班禅创建"德钦拉章"(宗教活动中心)与"德钦颇章"(政治驿站),构建起"回"字型院落格局,1881年八世班禅主持扩建,1889年正式定名"班禅驻西宁办事处",成为西藏与内地政教往来的核心枢纽。

新旧时代的交汇(1937-1951) 九世班禅圆寂后,十世班禅在香日德建立临时行辕,完成转世灵童寻访等重大使命,1949年8月,十世班禅在此向新生人民政权发出致敬电,成为西藏率先与中央政府联系的重要历史节点,1950年4月,班禅堪布会议厅核心成员赴西安递交拥护书,实现"汉藏同心"的庄严承诺。

政治使命的升华(1951-1954) 作为西藏解放的关键见证者,十世班禅参与签订《十七条协议》,1951年当选全国人大代表,三次往返香日德指导工作,1954年率团参加全国人大时,在香日德发表"汉藏兄弟并肩前进"的著名演讲,将寺院打造为民族团结教育圣地。

【爱国爱教的时代传承】 在新时代的征程中,香日德班禅寺以"两个维护"为根本遵循,构建起"三位一体"发展格局:

制度化建设:建立"五项核心制度"(法事活动规范、财务监管、风险防范、政策学习、僧侣行为准则),实现寺院管理信息化覆盖率达100%,2021年获评青海省民族团结进步教育基地。

慈善事业创新:累计投入教育医疗资金超70万元,救助弱势群体580人次,自2009年创办慈善医院以来,累计减免医疗费用72万元,服务群众4.2万人次,在"三大地震"中捐赠物资价值28万元,彰显"大爱无疆"精神。

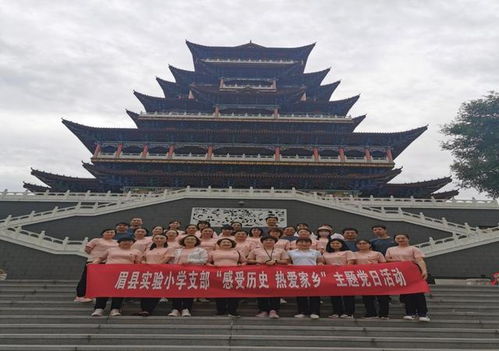

爱国教育深化:建成红色教育展馆(陈列珍贵文献217件)、设立"新时代爱国爱教"实践基地,年均开展政策宣讲30场次,培养青年僧才86名,2023年与都兰中学共建"民族团结实践课堂",覆盖学生1200余人次。

【新时代的使命担当】 在党的宗教工作政策指引下,香日德班禅寺正书写着新的历史篇章:

- 2013年十一世班禅主持法会,将寺院政治功能提升至新高度

- 2021年入选全国宗教界"两个确立"教育基地

- 2023年获评"全国民族团结进步创建示范单位"

- 年均开展生态保护行动15次,累计植树造林380亩

这座穿越240年风雨的寺院,既是汉藏交往的活态见证,更是新时代爱国爱教实践的典范,正如十世班禅在1954年的题词:"香日德月映雪域,汉藏同心照千秋",这座圣殿正以"五教共荣"的实践,续写着中华民族共同体意识的新篇章。

(数据统计截至2023年6月)