本文目录导读:

�饵料在钩上转瞬即逝,鱼儿却迟迟不见踪影,这究竟是技术问题还是饵料选择不当?

“我的饵料挂上钩不到两分钟就没了!”这是许多钓鱼爱好者常有的困扰,看着鱼漂轻轻一动,提竿时却空空如也,这种体验让人沮丧又困惑,饵料怎么一挂就掉?是饵料质量有问题,还是我们的选择方法有误?

当我们把饵料挂在鱼钩上,看似简单的一步操作,实则涉及复杂的物理化学过程,饵料的脱落不仅与饵料本身的特性有关,还受到鱼钩设计、水温、水质、季节等多重因素的影响,要解决这个问题,我们需要深入了解饵料的物理结构、溶散速度以及鱼的摄食行为。

饵料脱落的科学原理

饵料的物理结构

天然饵料如蚯蚓、蚂蚱等,其身体结构本身就容易在钩上活动,导致脱落,人工饵料如面饵、颗粒饵,则通过其粘性、硬度来抵抗水流和鱼的吸吮,饵料的物理结构决定了其在水中的稳定性和抗流失能力。

溶散速度的控制因素

饵料在水中的溶散速度受多种因素影响:水温、pH值、水中含氧量、饵料原料等,在炎热的夏季,饵料的溶散速度会明显加快,在凉爽的秋季则相对稳定,饵料中的淀粉、蛋白质等成分在水中会逐渐分解,这一过程受到微生物活动的影响。

鱼的摄食行为

鱼的摄食行为也是饵料脱落的重要原因,鱼的口型、吸吮力、摄食习惯都不同,这决定了它们对饵料的处理方式,有些鱼会迅速吸食饵料,导致饵料在钩上停留时间极短;有些鱼则会轻轻试探,让饵料保持更长时间。

饵料选择与搭配的策略

根据目标鱼种选择饵料

不同的鱼种有不同的食性和口感偏好,鲤鱼喜欢有弹性的面饵,鲫鱼则偏爱红虫和红蚯蚓,了解目标鱼种的习性,选择适合的饵料,是提高钓鱼成功率的关键。

附:常见鱼种与饵料搭配表

| 鱼种 | 推荐主饵料类型 | 特殊添加剂建议 |

|---|

| 鲤鱼 |

白饵、面饵

添加少量蜂蜜或糖分,增强饵料的甜度,吸引鲤鱼的注意,添加少量维生素B可以增加饵料的适口性,提高鱼的摄食欲望。

| 鲫鱼 |

红虫、红蚯蚓

在红虫表面涂抹少量蜂蜜或糖浆,增加其在水中的可见度和吸引力,添加少量鱼用维生素C可以延长饵料在钩上的停留时间,给鲫鱼更多摄食机会。

| 草鱼 |

嫩草、青苔等植物性饵料

在植物性饵料中添加少量鱼用维生素A,增强饵料的适口性,并延长其在水中的溶散时间,在饵料表面涂抹少量食用油,可以形成保护膜,减缓饵料溶散速度。

根据季节调整饵料配方

春季:水温较低,鱼的活性不强,应选择清淡型饵料,如红虫、小虾等,颜色鲜艳,容易吸引鱼的注意。

夏季:水温高,鱼的代谢旺盛,应选择腥味较重的饵料,如动物内脏、小鱼干等,满足鱼对高蛋白的需求。

秋季:水温适中,鱼的食欲旺盛,应选择多样化的饵料,如面饵、颗粒饵等,满足不同鱼种的摄食需求。

冬季:水温低,鱼的活动减少,应选择高能量的饵料,如油虫、油蚯蚓等,提供足够的热量支持。

饵料添加物的科学使用

添加物的使用需要谨慎,过量添加可能导致饵料过快溶散或产生异味,常用的添加物包括:

蜂蜜或糖浆: 增加饵料的甜度,吸引鱼群,同时减缓水分蒸发速度,在炎热天气尤为有效。

食用油: 在饵料表面形成保护膜,减缓溶散速度,延长饵料在钩上的停留时间。

维生素类: 增强饵料的适口性,提高鱼的摄食欲望,同时延长饵料在水中的溶散时间。

香精: 增加饵料的吸引力,提高鱼的摄食兴趣,但需注意不要过量,以免产生异味。

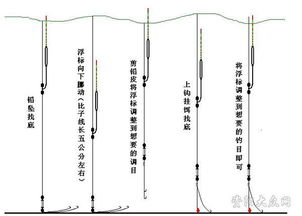

鱼钩与线材的选择与搭配

鱼钩的类型与大小

鱼钩的类型和大小直接影响饵料的挂住程度,钩型越细,越容易挂住饵料;钩型越粗,越容易脱落,根据目标鱼种选择合适的钩型和大小,是解决饵料脱落问题的重要一步。

综合考虑线材的强度与柔韧性

线材的强度和柔韧性也会影响饵料的挂住程度,线材过细,容易被鱼拉断;线材过粗,容易被鱼察觉,导致不咬钩,选择合适的线材,既能保证钓鱼的安全性,又能提高饵料的挂住率。

垂钓环境与时间的科学选择

水质与水温的影响

水质和水温是影响饵料溶散速度的重要因素,水质较差、水温较高的水域,饵料的溶散速度会明显加快;水质较好、水温较低的水域,则相对稳定,根据水质和水温选择合适的饵料和添加物,可以有效延长饵料在钩上的停留时间。”

在解决饵料脱落问题的过程中,钓鱼者需要不断尝试和调整,没有一种饵料或方法能够适用于所有情况,关键在于根据具体情况灵活应对,通过科学选择饵料、合理搭配添加物、注意垂钓环境和时间,钓鱼者可以有效解决饵料脱落的问题,提高钓鱼的成功率。

钓鱼的乐趣不仅在于收获,更在于与自然的对话,每一次尝试,都是对自然规律的探索;每一次成功,都是对钓鱼艺术的领悟,饵料怎么一挂就掉的问题,或许没有标准答案,但正是这种不确定性,让钓鱼这项活动充满了魅力与挑战。(注:本文部分数据和案例来源于钓鱼大师王洪亮的实战经验分享)