本文目录导读:

鱼钩沉入水中,却迟迟等不到鱼儿的回应?别再盲目更换饵料了,掌握科学的饵料搭配方法,才是提高野钓成功率的关键。

“饵料是钓鱼人的嘴,鱼儿是用嗅觉和味觉判断食物的。” 这句话道出了野钓成功的核心密码,在浩瀚的钓鱼技巧中,饵料的选择与搭配往往被钓友们所忽视,却恰恰是决定捕获量的关键因素。

饵料基础认知:了解鱼的“口味”

在深入探讨饵料搭配之前,我们必须先了解鱼类的觅食习性,鱼类是通过嗅觉、味觉和视觉来判断食物的,不同种类的鱼对饵料有着不同的偏好。

鱼类的嗅觉系统

鱼类拥有极其灵敏的嗅觉系统,能够探测到水中极其微弱的气味分子,这就是为什么饵料的气味传播范围和持久性至关重要。

鱼类的味觉偏好

不同鱼种对饵料的味觉偏好差异显著,鲤鱼偏爱甜腥味,鲫鱼则更喜欢香甜味,而草鱼对植物性饵料情有独钟。

饵料的物理特性

饵料的质地、大小、形状和颜色也直接影响鱼类的取食决定,在浑浊水域,亮色饵料更具优势;而在清澈水域,自然色系更为适宜。

实战饵料搭配策略

基础饵料的科学选择

根据多年野钓经验,以下是三种基础饵料的科学选择标准:

- 粉饵:轻盈易散,适合钓大鱼,但需添加适量粘合剂增加雾化效果

- 颗粒饵:沉底迅速,适合底栖鱼类,可添加虾粉增强诱鱼效果

- 软饵:逼真度高,适合掠食性鱼类,需搭配少量粉饵增加雾化范围

季节性饵料调整

春季:水温较低,鱼活性差,应选择腥味+谷物味的组合,如虾粉+玉米粉,既吸引鱼群又提供能量。

夏季:高温期鱼代谢旺盛,宜用香甜+植物味搭配,如麦香精+豆粉,增强食欲刺激。

秋季:鱼类为越冬储备能量,推荐浓腥+动物蛋白组合,如海腥粉+蚯蚓,提高摄食欲望。

冬季:水温低,鱼活动缓慢,应选用清淡+碳水化合物配方,如清淡饵料+白糖,减少能量消耗。

钓点环境针对性搭配

清水水域:宜用自然香型+亮色软饵,如红虫+草莓香粉,模拟自然饵料。

浊水水域:应选择浓烈腥味+重雾化饵料,如螺肉+薯粉,增强诱鱼信号。

流动水域:需增加增粘剂+高蛋白成分,如蛋黄+小颗粒,防止饵料被水流冲散。

时间段饵料调整

清晨:水温逐渐升高,鱼开始活跃,建议使用腥香型+谷物香,如虾粉+玉米面。

午后:鱼摄食高峰期,可选用多层次复合香型,如多层次香精+颗粒饵。

傍晚:鱼为夜间觅食做准备,宜用浓腥+动物蛋白,如螺肉+虾粉。

饵料使用技巧与注意事项

饵料状态控制

根据水温调整饵料软硬度:水温低于15℃时,饵料应偏硬;15-25℃时可保持中等硬度;高于25℃则需增加软度。

饵料用量策略

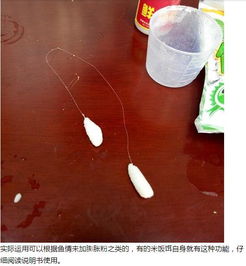

轻铅坠钓法:饵料用量为钩饵体积的3-5倍,保持自然下坠。

重铅坠钓法:饵料用量可增加到钩饵体积的5-8倍,确保触底。

饵料颜色选择

透明水域:使用亮色+金属反光软饵,如金色或银色。

浑浊水域:选择自然色系,如红色、黄色或棕色。

饵料保存方法

密封防潮:使用密封罐保存,避免受潮变质。

分装使用:大包装饵料分装成小份,避免反复开合。

现用现配:部分饵料成分不宜久存,如活饵成分应现用现配。

常见问题解决

鱼不咬钩怎么办?

- 检查饵料是否符合当前水温鱼种需求

- 调整饵料颜色和气味浓度

- 尝试更换钓点或调整钓深

鱼上钩后容易跑偏?

- 增加饵料中粘性成分,如添加少量红薯粉

- 使用无结性钓线,减少打结影响灵敏度

- 适当增加铅坠重量,防止鱼脱钩

鱼口变滑怎么办?

- 在饵料中添加少量动物蛋白,如虾粉或肉沫

- 使用带刺钩,增加钩获率

- 尝试活饵,如红虫或小鱼

野钓的魅力不仅在于等待鱼儿上钩的那一刻,更在于对自然规律的不断探索和理解,饵料搭配是一门需要经验积累的艺术,没有放之四海而皆准的真理。“钓鱼人常说‘宁可少换饵,不可乱搭配’,每一次成功的捕获都是对饵料科学搭配的肯定。”

希望本文的饵料黄金法则能为您的野钓之旅提供实用指导,让您在广袤的水域中,与鱼儿的每一次相遇都成为一次愉快的捕获,最好的饵料不是最贵的,而是最适合当下环境和鱼情的那一种。