本文目录导读:

钓鱼的乐趣在于等待与收获之间的微妙平衡,而饵料的表现直接影响着这份平衡的天平。

钓鱼爱好者们,当你满怀期待地将饵料投入水中,却发现它迅速脱散,鱼儿毫无反应时,那种 frustration 一定难以言表,饵料入水即脱,看似简单的问题背后,却隐藏着饵料科学与水下环境相互作用的复杂关系,本文将从科学原理出发,深入解析饵料脱散的原因,并提供切实可行的解决方案,助您重拾钓鱼乐趣。

饵料入水即脱的科学原理

饵料入水后的表现,主要取决于其吸水性、粘合度以及在水中的稳定性,当饵料与水接触时,水分子会渗透到饵料颗粒的纤维结构中,导致饵料吸水膨胀,如果饵料的粘合成分(如糊化淀粉、蛋白质等)在吸水过程中迅速变性或溶解,就会失去粘性,饵料颗粒随之脱落。

饵料中的蛋白质在水中会发生变性,失去其原有的粘结能力;淀粉类物质则会糊化,形成胶体溶液,使饵料结构松散,饵料表面的疏水性物质也会阻碍其与水的充分接触,进一步加剧脱散现象。

饵料入水即脱的主要原因

饵料配方不合理

这是导致饵料入水即脱的最常见原因,高质量的饵料通常含有适量的粘合剂(如胶原蛋白、合成胶体等)和吸水性物质(如麦麸、豆粉等),以保证饵料在水中有一定的保持时间和诱鱼效果,而配方不合理的饵料,往往粘合剂含量不足,吸水性过强,导致饵料在水中迅速吸水膨胀并脱散。

水温影响

水温是影响饵料性能的重要因素,在低温环境下,饵料中的蛋白质和淀粉不易糊化,粘性较强,不易脱散,而在高温环境下,饵料中的蛋白质和淀粉会迅速变性和糊化,导致饵料粘性降低,更容易脱散。

水质因素

水质也会影响饵料的表现,硬水(含矿物质多)中的矿物质会与饵料中的某些成分发生反应,影响饵料的粘性和稳定性,水中的溶解氧含量也会影响饵料的氧化速度,进而影响其稳定性。

操作不当

饵料的使用方法也会影响其在水中的表现,饵料揉制不充分,颗粒不均匀,会导致饵料在水中吸水不均匀,部分区域迅速脱散,饵料的用量过多或过少,也会影响其在水中的保持时间和诱鱼效果。

解决饵料入水即脱问题的实用方法

选择合适的饵料

选择一款适合自己钓鱼环境和目标鱼种的饵料至关重要,市面上有许多针对不同水温和水质的专用饵料,如低温饵料、高温饵料、底栖饵料、浮钓饵料等,选择时,可以参考饵料包装上的说明,或根据当地水质和水温选择合适的饵料。

调整饵料状态

饵料的状态(软硬、稀稠)直接影响其在水中的表现,饵料应调制成适中状态,既要有一定的硬度,便于挂钩和抛投,又要有一定的软度,便于鱼儿摄食,在饵料中添加少量粘土或合成粘合剂,可以提高饵料的粘性和持水性。

控制饵料用量

饵料用量过多,会导致饵料在水中迅速扩散,降低其浓度和诱鱼效果,建议每次打窝或挂钩时,使用适量的饵料,以保证饵料在水中的有效浓度。

添加辅助材料

在饵料中添加一些辅助材料,可以改善饵料的表现,添加少量蜂蜜或糖,可以增加饵料的甜度,吸引鱼儿;添加少量虾粉或蚯蚓粉,可以增加饵料的腥味,提高诱鱼效果;添加少量食用油,可以增加饵料的浮力,延长饵料在水中的保持时间。

注意天气和水温

天气和水温对饵料的表现有很大影响,在低温环境下,应选择粘性较强的饵料,并适当增加饵料的用量;在高温环境下,应选择稳定性较好的饵料,并注意饵料的用量,避免饵料在水中过快溶解。

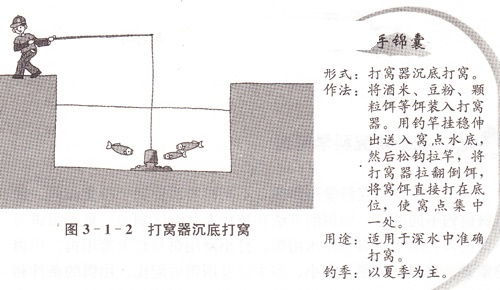

掌握打窝技巧

打窝时,应将饵料均匀撒入窝点,避免局部饵料过多,窝料和饵料应有所区别,窝料主要用于引鱼,应选择气味较浓、下沉较快的饵料;饵料则用于诱鱼,应选择气味较淡、下沉较慢的饵料。

选择合适的钓点

钓点的选择也会影响饵料的表现,应选择水流平缓、水草较少的钓点,以保证饵料在水中的稳定性,钓点的深度也应根据目标鱼种的习性来选择,如底栖鱼应选择较深的钓点,浮游鱼则应选择较浅的钓点。

饵料入水即脱的预防与处理

预防饵料入水即脱,需要从饵料的选择、状态调整、用量控制、辅助材料添加、天气水温注意、打窝技巧掌握和钓点选择等多个方面入手,一旦发现饵料入水即脱,可以尝试以下方法进行处理:

- 更换饵料:选择一款粘性较强、稳定性较好的饵料。

- 添加粘合剂:在饵料中添加少量粘土或合成粘合剂,提高饵料的粘性。

- 减少用量:每次打窝或挂钩时,减少饵料的用量,避免饵料在水中过快扩散。

- 调整状态:将饵料调制成更硬的状态,增加其在水中的保持时间。

- 使用添加剂:在饵料中添加少量食用油,增加饵料的浮力,延长饵料在水中的保持时间。

饵料入水即脱,看似一个简单的问题,却涉及饵料科学、水下环境、钓鱼技巧等多个方面,通过了解饵料入水即脱的原理和原因,并采取相应的解决方法,相信您一定能够克服这一难题,提高钓鱼的成功率,钓鱼不仅是一门技术,更是一种享受,在享受钓鱼乐趣的同时,也请保护好我们的水域环境,让这份乐趣能够持续下去。